はじめに:世界の広告代理店ランキングのトップ争いとメディアサプライチェーンの「ブラックボックス」を巡る戦い

先日Adweek誌が報じた「Publicis Epsilon launches SSP, raising data reseller and buyer concerns」と言う記事を発端に、海外では広告業界関係者の間で改めてメディアサプライチェーンに関する関心が高まっています。そこで、日本のデジタル広告関係者の皆様にも関心を持ってもらえるよう、その問題の背景や記事の内容ついての解説を踏まえ、デジタル広告の関係者が取るべき今後のアクションについて僭越ながら提言をさせていただきます。

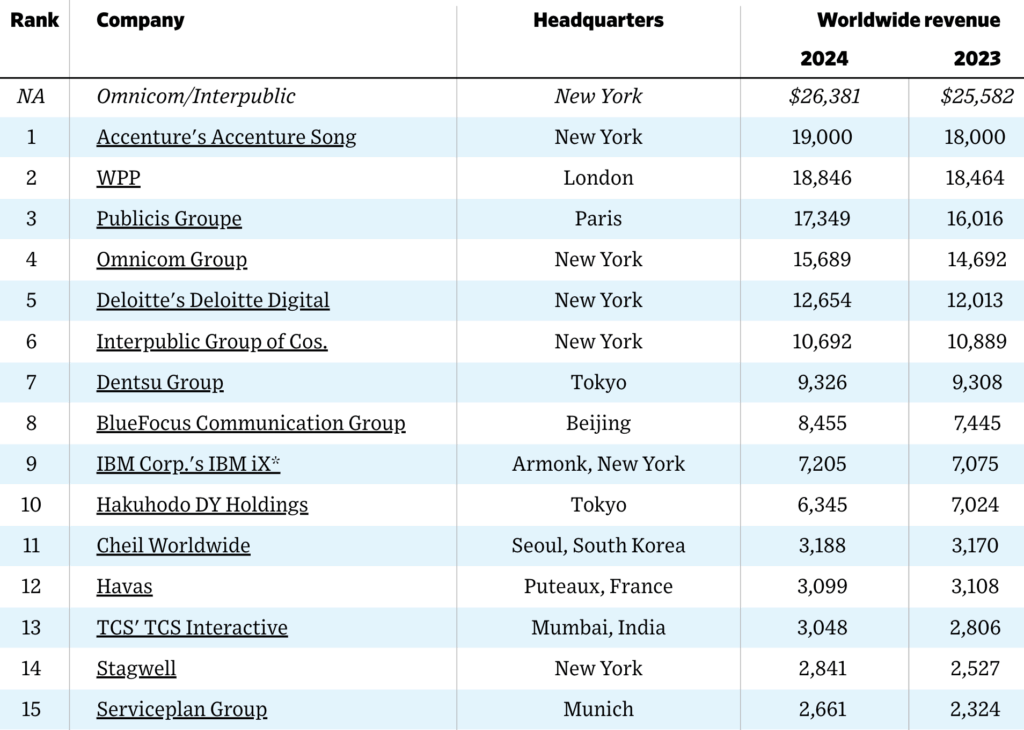

当記事に取り上げられた広告業界の巨人たちの戦いは、近年加速している世界の大手広告代理店のトップ争いが背景にあります。広告代理店売上の上位にはコンサルファームのAccentureやDeloitteがランクインするようになり、伝統的な広告代理店の争いも加熱し、OmnicomがInterpublic Groupの買収を年内には完了する見込みで業界トップの座を狙っています。一見すると、業界2位のWPPと3位のPublicis Groupeによる非難合戦に見える出来事は、単なる表面的な対立に留まらず、デジタル広告エコシステム全体が抱える構造的な課題を象徴しています。特に、サプライパスの不透明性、広告の品質、そしてデータとテクノロジーを巡る主導権争いがその核心にあります。

世界の広告代理店ランキング

この論争の中心は、WPPのメディアバイヤーが、WPPをはじめとする複数の大手代理店やブランドが、再販業者(Reseller)を経由してPublicis GroupeのEpsilon SSPから知らぬ間に広告を購入していたという事実を突き止めたことにあります。これは、広告主が意図しないサプライチェーンを通じて、広告費とデータが競合であるPublicisに流れていたことを意味します。この種の対立が、なぜこのタイミングで、これほどまでに公の場で繰り広げられたのかには、より深い背景が存在します。

WPPのCEO、マーク・リードは、1年以上にわたりEpsilonのサプライパスの品質について私的に懸念を示してきたと報じられています。しかし、今回の「クライアント向けレポート」という形で公に告発したことは、単なる警告ではなく、戦略的な意図に基づく行動だと推察されます。WPPは近年、Publicisにコカ・コーラやマースといった大規模なクライアントを奪われ、有機的成長が鈍化しているという経営的な圧力を受けており、さらにリードCEOの退任も控えるなど、組織の転換期にあります。一方で、PublicisはEpsilonの買収(44億ドル)を通じてデータとAIを中核に据えた「CoreAI」戦略を強力に推進し、これが顧客獲得の強力な武器となっています。

WPPによるこの公然たる非難は、Publicisの強みである「データドリブンな優位性」の信頼性を揺るがすことで、Publicisの勢いを削ぎ、自社の転換期における「透明性と品質の守護者」としての立ち位置を再確立しようとする、切迫した戦略的カウンターパンチであると見ることができます。これは単なる喧嘩ではなく、デジタル時代の覇権を賭けた、テクノロジーと信頼性を巡る熾烈な争いであると言えます。

論争の核心:Publicis Epsilon SSPとは何か、そしてWPPの告発内容

SSPとDSPの基本的な役割

この論争を理解するためには、デジタル広告の仕組み、特にSSPとDSPの役割を理解する必要があります。SSP(サプライサイドプラットフォーム)は、メディアや媒体社(パブリッシャー)が広告枠の販売を管理し、収益を最大化するためのツールです。SSPは、ウェブサイトを訪問したユーザーの情報(性別、年齢、興味関心など)や広告枠の情報を、複数のDSPに一括して入札リクエストとして送ります。一方、DSP(デマンドサイドプラットフォーム)は、広告主や代理店が、ターゲットユーザーにリーチするために広告枠を自動で買い付けるためのツールです。

ユーザーがウェブサイトを表示してから、SSPがDSPに入札リクエストを送り、最高額をつけたDSPの広告が表示されるまでの一連のプロセスは、RTB(リアルタイム入札)と呼ばれ、わずか0.1秒以内に行われます。この複雑なエコシステムの中で、SSPはパブリッシャーの収益を最大化するために、複数のDSPの中から最も収益性の高い広告を自動で選定する役割を担います。

WPPの具体的な告発

WPPがクライアントに配布したとされる「Epsilon Intelligence Report」は、Publicis Epsilon SSPの供給パスと品質について、具体的な数字を挙げて非難しています。

・不透明な再販パス: 告発の第一のポイントは、サプライパスの不透明性です。WPPのメディアバイヤーは、自社のクライアントがWPPを含む大手代理店を通じて、MagniteやPubMaticといった信頼性の高いSSPから広告を購入したと思っていたインベントリが、再販業者(Reseller)を経由し、知らぬ間にPublicis Epsilon SSPから供給されていたことを指摘しました。これは、広告費とデータが競合であるPublicisに間接的に流れる結果となり、広告主が意図しないサプライチェーンが機能していたことを示しています。

・低品質なインベントリ: 告発の第二のポイントは、広告の品質です。WPPの監査によると、Epsilonのサプライチェーンを経由したインプレッションのうち、26%がMFA(Made-for-Advertising)サイト由来であったとされています。MFAサイトとは、広告収入を最大化するために、高い広告密度や頻繁なリフレッシュを特徴とするウェブサイトです 。さらに、ある小売サイトからのインプレッションは、ビューアビリティがわずか2%と極めて低い水準であったと告発されています。これらの数字は、Publicisが自社のテクノロジーを収益化する過程で、サプライパスの透明性や広告の品質を犠牲にしている可能性を示唆しています。

Publicisがこのようなリスクを冒してまで、自社SSPを通じて再販パスを提供しようとするのはなぜか、そしてこの問題が「サプライパス最適化(SPO)」という業界のトレンドとどのように矛盾するのかは、重要な問いです。WPPの告発は、Publicis Epsilon SSPが、自社のクライアントだけでなく、競合他社のクライアントからも広告費とデータを間接的に引き出そうとしていることを意味します。これは、Publicisの「CoreAI」戦略において、より多くのデータを収集し、独自のIDグラフを強化するための手段であったと考えられます。

しかし、この戦略は、広告主が不要な仲介業者を排除してコストを削減し、透明性を高めようとするSPO(サプライパス最適化)の動きと真っ向から対立します。PublicisがSPOの潮流に逆行する行動を取っているとWPPが見せかけることで、Publicisの「データドリブンな優位性」のストーリーに傷をつけようとする意図があると読み解くことができます。この対立は、テクノロジーの効率性と、サプライチェーンの健全性という、デジタル広告が常に抱えてきた二律背反を象徴していると言えるでしょう。

背景にある巨大なうねり:サードパーティCookie廃止とサプライパス最適化(SPO)

サードパーティCookie廃止の衝撃とデータ主導権争い

今回の論争の背景には、デジタル広告業界全体を揺るがす二つの巨大なうねり、すなわち「サードパーティCookieの廃止」と「サプライパス最適化(SPO)」が存在します。各ブラウザによるサードパーティCookieの段階的廃止の動きは、ユーザーのオンライン行動追跡に基づく従来のプログラマティック広告の基盤を揺るがしています。これにより、ターゲティングの精度が低下し、広告主は新たなオーディエンスリーチ手法を模索する必要に迫られています。

この状況下で、広告主や代理店は、消費者の同意に基づいて直接収集される「ファーストパーティデータ」の重要性を再認識しています。PublicisがEpsilonを44億ドルで買収し、さらにLotameを買収したことは、強力なIDグラフを構築し、この新たな時代における「アイデンティティ」と「データ」の主導権を確保するための動きです。同様に、WPPもInfoSumを買収し、データを所有せずともパートナーシップを通じてデータを活用する「フェデレーテッドラーニング」に軸足を置いています。

サプライパス最適化(SPO)の重要性

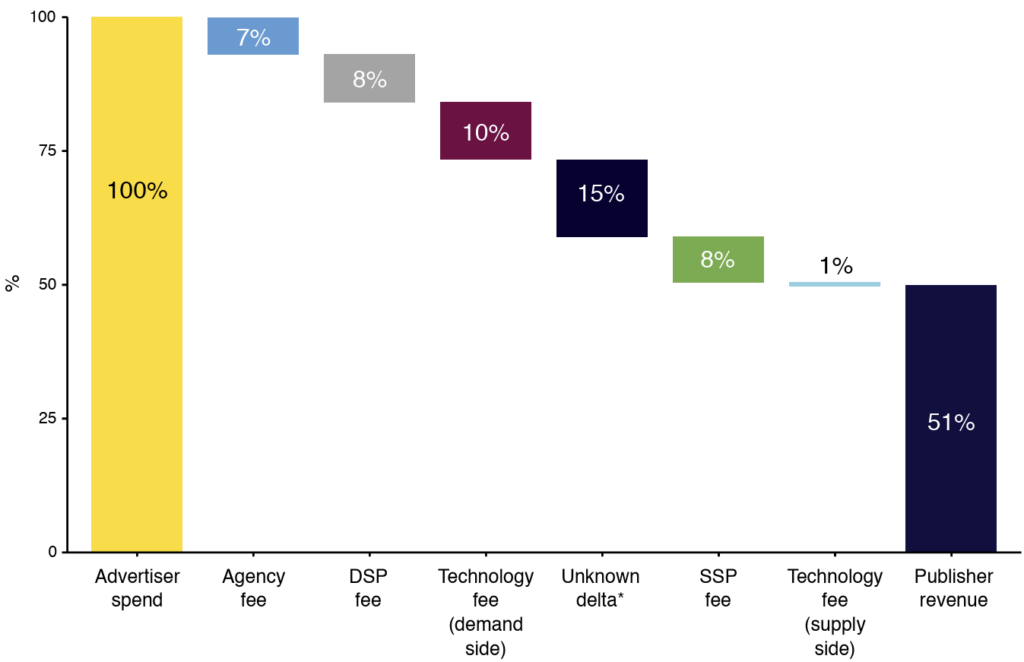

Publicis Epsilon SSPを巡る論争は、広告主が不要な仲介業者を排除し、コストと透明性を高めようとするSPOの動きと強く関連しています。SPOは、プログラマティックな広告取引において、最も効率的で、コスト効果が高く、透明性の高いサプライパスを選択するプロセスです。デジタル広告費全体のうち、媒体社の収入が51%を占める一方で、15%が「不明な支出」であるというデータは、サプライチェーンの不透明性が広告主にとって喫緊の課題であることを示しています。SPOは、こうした中間コストを削減し、広告費の効果を拡大するだけでなく、パブリッシャーが販売を承認したプレミアムで高品質な広告スペースに資金が流れることを保証します。

Publicisは、サードパーティデータの崩壊という大きな流れの中で、自社が持つアイデンティティソリューション(Epsilon)を、サプライチェーンの不透明性を生む可能性のあるSSPという形で市場に展開しました。これは、Epsilonを通じて構築した強固なファーストパーティデータとIDグラフを、外部の広告主や競合にまで「再販」することで、そのデータセットをさらに拡大し、価値を高めるための戦略的な一歩であったと考えられます。つまり、自社のデータ資産を「需要サイド(DSP)」だけでなく、「供給サイド(SSP)」からも収益化し、エコシステム全体からデータを吸い上げるための大胆な試みです。しかし、この「規模の追求」が、WPPが指摘するような「品質の低下」や「不透明性」を招いた可能性があり、ここにPublicisの戦略の「アキレス腱」があったと見ることができます。この論争は、データドリブンな優位性を追求する過程で、サプライチェーンの透明性という根源的な課題をどうクリアするかという、Publicisだけでなく業界全体が直面するジレンマを露呈させたと言えます。

データとテクノロジーの主導権争い:主要広告代理店グループの戦略比較

サードパーティCookieの廃止という共通の課題に対し、主要な広告代理店グループはそれぞれ異なる哲学とテクノロジーで対応しています。PublicisとWPPの論争は、この戦略的な違いを明確に示しています。

Publicisの「データ所有」戦略

Publicisは、Epsilonの買収により、強力なIDグラフとファーストパーティデータの資産を自社内に囲い込む「データ所有」戦略を推進しています。この資産を中核に、AIを駆使したエンドツーエンドのソリューション「CoreAI」を提供することで、競合との差別化を図っています。Lotameの買収も、Publicisのデータ資産をさらに強化し、グローバルなカバレッジを拡大する目的があります。Publicisは、データの所有を通じて、顧客の購買行動や興味関心を深く理解し、より関連性の高いクリエイティブやメディア戦略を提案することを目指しています。

WPPの「データ連携」戦略

一方、WPPはPublicisとは対照的に、データを直接所有せずとも、パートナーシップを通じてデータを活用する「データ連携」戦略に軸足を置いています。InfoSumの買収は、この戦略の象徴です。InfoSumの「フェデレーテッドラーニング」技術は、データを一箇所に集約することなく、プライバシーを保護した状態で異なるデータセットを連携させ、分析することを可能にします。このアプローチは「プライバシーファースト」な姿勢を標榜していますが、同時に「大規模な独自のデータセットを持たない」という弱点を補うための苦肉の策である側面も存在します。WPPは、この戦略を通じて、広告主が所有するファーストパーティデータと、様々なプラットフォームのデータを安全に連携させ、より正確な予測モデリングとROI向上を実現しようとしています。

その他の主要プレイヤーの戦略

PublicisとWPP以外の主要な広告グループも、それぞれの強みを活かした戦略を展開しています。

・IPG: データマネジメントプラットフォーム(Acxiom)の買収と、AIを駆使したコマースプラットフォーム(Agentic Systems for Commerce)への投資を通じて、データとパフォーマンスの統合を推進しています。IPGは、AIを活用した予測モデリングや、リアルタイムのeコマース最適化によって、マーケティングのROIを向上させることを目指しています。

・Omnicom: 独自のエコシステム「Omni」を通じて、データとクリエイティブの連携を強化する戦略をとっています。Omniは、統合されたデータプラットフォームを通じて、計画、実行、測定までをシームレスに行い、より関連性の高い顧客体験を提供することを目指しています。

・Dentsu: 独自のDMPを基盤に、「人中心(people first)」のアプローチでデータドリブンなキャンペーンを推進しています。データ管理とインサイト分析に注力し、クライアントのビジネスゴール達成を支援しています。

・Havas: 「Havas Village」という統合モデルを中核に据え、テクノロジーとクリエイティビティの融合を図っています。Havasは、特定のテクノロジーパートナーに依存しないアプローチをとり、クライアントのシステムと完璧に相互運用可能なモデルを構築することを目指しています。

これらの戦略は、サードパーティCookieの廃止という共通の課題に対し、各社が異なる哲学と技術的アプローチで対応していることを示しています。Publicisの「所有」とWPPの「連携」という対照的な哲学を明確にすることで、今回の論争がなぜ発生したのかの背景がより深く理解できます。

主要広告グループのデータ・テクノロジー戦略比較表

| 広告グループ名 | コアデータ/テクノロジー資産 | 戦略的アプローチ | 主要な買収 | 目指すゴールとストーリー |

| Publicis Groupe | Epsilon, Lotame, CoreAI | データ所有 (Data Ownership) | Epsilon ($4.4B), Lotame | エンドツーエンドのソリューション提供、データとAIを中核とした「カテゴリー・オブ・ワン」の確立 |

| WPP | InfoSum, Open Intelligence | データ連携 (Data Collaboration) | InfoSum | プライバシーを重視したデータ連携、予測モデリングによるビジネス成果の向上 |

| Interpublic Group (IPG) | Acxiom, Agentic Systems for Commerce | データ・パフォーマンスの統合 | Acxiom, Intelligence Node | AIを活用したコマース最適化、ROIの可視化と高収益サービスの提供 |

| Omnicom | Omni (マーケティング・オーケストレーション・システム) | 独自エコシステムによる統合 | Acxiom (※IPGも買収) | データとクリエイティブの連携、クライアント体験の向上 |

| Dentsu | 独自のDMP | 人中心のデータドリブン | (特になし) | データとインサイトを活用した、精度の高いキャンペーンターゲティング |

| Havas | Converged (グローバル・オペレーティング・システム) | テクノロジーとクリエイティビティの融合 | (特になし) | シームレスで統合されたソリューション、クライアントのシステムとの相互運用性 |

この論争から広告主が学ぶべきこと:CEESAWとしての提言

Publicis Epsilon SSPを巡る論争は、デジタル広告のサプライチェーンに潜む根本的な課題を露呈させました。この出来事は、広告主やマーケティング担当者が、今後のメディア戦略を構築する上で、何を重視すべきかを明確に示しています。以下に、CEESAWとしての提言をまとめます。

提言1: サプライチェーンの透明性を自ら確認する重要性

WPPが指摘した問題は、デジタル広告のサプライチェーンがどれほど複雑で不透明になりうるかを改めて示しています。広告主は、サプライチェーンの監査を自ら行うか、信頼できる第三者機関を通じて行うべきです。具体的には、以下のような対策が考えられます。

・サプライパスの可視化: 広告費がどのような経路をたどり、どこで手数料が発生しているかを可視化するSPO戦略を積極的に推進すべきです。過剰な仲介業者を排除し、購入経路をある程度まで統一することで、広告主はより大きな購買力を得ることができます。

・ads.txtの管理: パブリッシャーが広告在庫の販売を許可した認定販売者を明示するads.txtファイルの管理を徹底し、サプライチェーンの健全性を確保すべきです。

提言2: 「Made-for-Advertising (MFA)」を避けるための具体的な対策

低品質なMFAサイトに広告費が流れることは、ブランドイメージの毀損や広告効果の低下を招きます。Googleだけに配信しているから安心と言うわけではなく、これを防ぐためには、以下の対策を重視すべきです。

・信頼できるサプライパートナーの選定: サプライパートナーの中には、低品質なサイトやMFAサイトを許容している事業者もいます。配信先サプライパートナーに対して、在庫品質および対策方法の開示を求め、品質が確保された事業者とのみ取り引きすることを推奨します。

・ビューアビリティとブランドセーフティの向上: 各サプライパートナーの配信先を評価する際に、ビューアビリティ(広告が実際にユーザーの画面に表示された割合)やブランドセーフティ(広告が不適切なコンテンツに隣接しないこと)等の広告品質指標を確認し、これらの指標を高めるために各サプライパートナーに改善を求めるべきです。

・独立した第三者評価の活用: WPPが第三者評価機関(AdelaideやJounceなど)を用いて監査を行ったように、広告主も独立した第三者機関の力を借りて、サプライチェーンの品質を定期的に評価することを推奨します。

提言3: ファーストパーティデータの活用を最優先に

サードパーティCookieが徐々に利用できなくなり、大規模なデータセットを所有する広告グループの力が強まる中で、自社でファーストパーティデータを収集・活用する戦略は、今後ますます重要になります。単一のテクノロジーパートナーに依存するのではなく、データクリーンルームなどの技術を活用して、様々なパートナーと安全にデータを連携させる方法を模索すべきです。これにより、自社独自の顧客インサイトに基づいた、より精度の高いターゲティングとパーソナライゼーションが可能となります。

提言4: 単一ベンダー依存のリスクを回避する

今回の論争は、一つの広告代理店グループのソリューションに全面的に依存することの潜在的なリスクを明らかにしました。特定のベンダーが「ゲームチェンジャー」を謳う一方で、その裏側で品質や透明性の問題が潜んでいる可能性があります。広告主は、特定のベンダーの提供するデータセットやSSPの品質を鵜呑みにせず、複数のパートナーと協力しながら、最適なサプライパスを自社で設計することを推奨します。これは、より高い透明性と、ブランドの安全性を確保するための重要な戦略です。

WPPが指摘したEpsilon SSPの主要問題点と広告主が取るべき対応策

| 発生した問題 | WPPが指摘した証拠 | 広告主が取るべき対応策 |

| 不透明な再販パス | クライアントが意図しない再販業者を経由して広告が購入されていた |

|

| 低品質なインベントリ | 26%のインプレッションがMFAサイト由来であった |

|

| 競合へのデータ流出 | 広告費とデータが競合であるPublicisに間接的に流れていた |

|

おわりに:透明性と品質が問われる新時代の幕開け

Publicis Epsilon SSPを巡る論争は、単なる企業のPR合戦ではなく、デジタル広告業界が抱える根源的な課題を浮き彫りにした象徴的な出来事です。この出来事は、プログラマティック広告が持つ効率性や自動化の恩恵を享受する一方で、その複雑なサプライチェーンがもたらす不透明性や品質の低下というリスクに、業界全体が依然として向き合わなければならないことを示しています。

今後の広告テクノロジーは、単なる効率性や自動化だけでなく、サプライチェーンにおける「透明性」「品質」、そして「信頼性」をいかに担保できるかが、真の競争優位性となるでしょう。WPPとPublicisの戦いはまだ始まったばかりであり、それぞれの戦略が市場でどのように評価されるか、その行く末は今後の業界の方向性を大きく左右します。広告主には、この激動の時代を傍観するのではなく、サプライチェーンに対する主体的な監視と、自社のメディア戦略を再構築することが求められていると言えるでしょう。

最後に、大変な長文にも関わらず最後までお読みいただきありがとうございました。この解説記事を通して、皆様が今後デジタル広告運用を見直していくためのご参考になれば幸いです。